漁法紹介

まき網(巾着網)漁

この漁法は5隻程度の船団で行い、魚群探知機やソナーを用いて、魚群を約1㎞に及ぶ巨大な網で囲い取ります。

この漁法ではイワシやアジ、サバなどの回遊漁を主に漁獲します。

船曳網漁

大阪ではバッチ網漁業とも呼ばれています。網の形がパッチに似ている事が語源です。

2隻の網船が魚群を抱え込みように投網し、平衡に並んだ状態で網をひきます。

この漁法ではイワシシラス等を漁獲します。

底びき網漁

石桁引きと板引きの2種類がある底曳き網漁法は重りで沈めた網を海底を掠めながら引っ張ります。

対象魚種は非常に多く、魚はもちろんのこと、エビやカニ、貝類なども漁獲することが出来、

漁も一年中出来ることが特徴です。

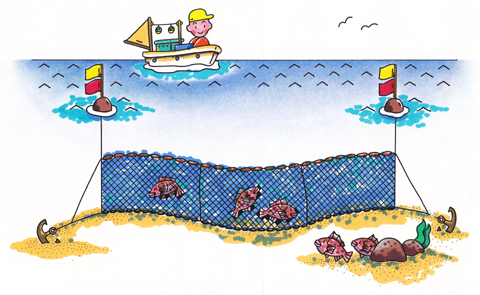

刺網漁

魚が泳ぐところを遮るように、網を海底に張ります。

魚を網の目に絡ませて取ります。漁獲する対象によって、

網の目の大きさや深さを変えます。

漁期は一年中あり、また対象魚はカサゴ、メバル、

カレイ類、カニ類など多岐に渡ります。

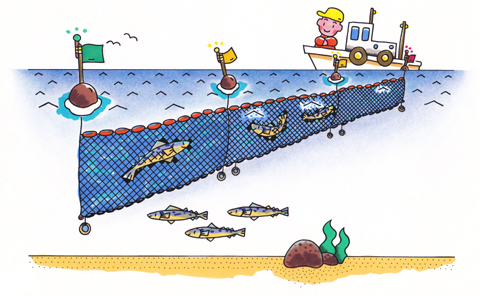

流し網漁

網を錨(いかり)などで固定しないで、潮流、風によって表・中層を流します。

網を水中に吊るすため、浮子や浮標を多く使用します。取る魚の種類によって、

網目の大きさや網を流す水深が違います。網は長いもので3㎞にも及び、対象はツバスやサワラ等の回遊魚です

囲い網刺漁

刺網の一種で、魚群の周りを囲むように網を入れます。

次に水面を竹竿などでたたいたり、水中で鉄リンを鳴らし、魚を驚かせて、網に絡ませ漁獲します。

5月から11月にかけてスズキ等を漁獲します。

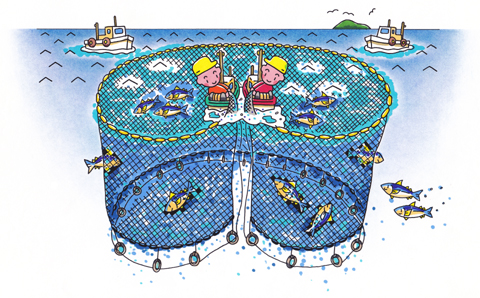

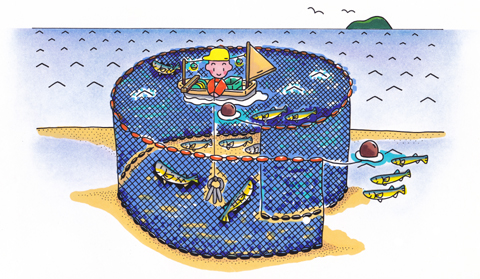

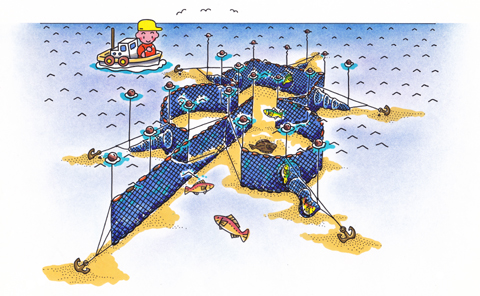

定置網漁

定置網は魚介類の修正を利用し、効率よく漁獲する漁具の一つです。

大阪湾沿岸では、規模の小さい桝網などが使用され、それを小型定置網と呼んでいます。

この漁法では、スズキ・マアジ・メバル・クロダイ・コウイカなどの多種多様な魚介類を漁獲します。

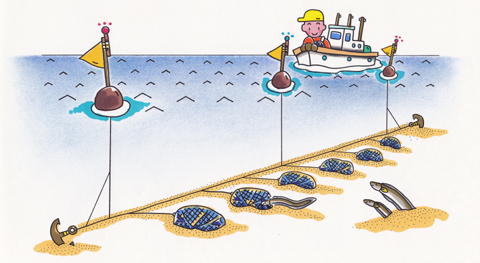

あなご籠漁

ネズミ鳥かごを大きくしたような網のカゴを使います。

イワシなどの餌を入れた籠をロープに結び付けて、 海底に沈め漁獲します。

主に夕方から 夜間にかけて漁を行い、ほぼ一年中行われる漁です。

その名の通り主にアナゴを漁獲します。

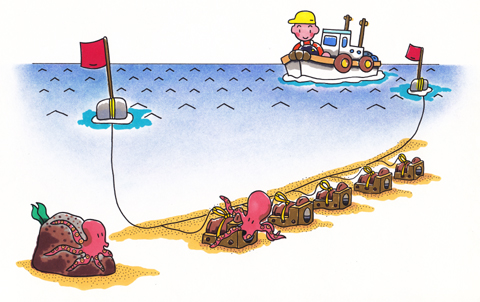

たこつぼ漁

海底の岩の割れ目や穴に隠れて生活するタコの習性を利用します。

50個から100個ほど海底に沈めます。漁期は10月から4月です。

この漁法ではその名の通りタコを漁獲します。

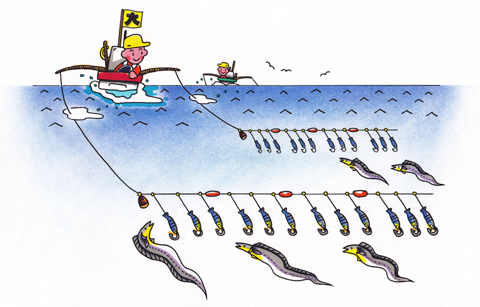

引き縄漁

漁船から竹竿を貼りだし、これに釣り糸をつけ、エサの小魚の形に似た疑似針を引き回し、

これに食いつく魚を漁獲します。

大阪湾ではタチウオ、サワラを8月から2月にかけて漁獲します。

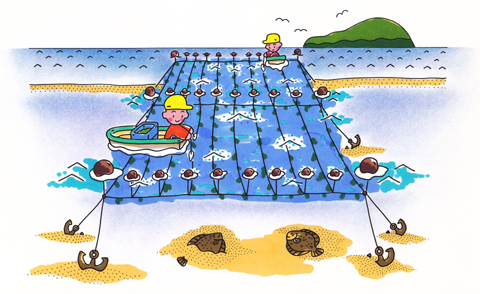

養殖

わかめや海苔、近年では牡蠣の養殖が盛んに行われています。

養殖は資源量に左右されにくく、安定した水産製品の流通に貢献しております。

また資源保護の観点からも評価され、未来の漁業を支える礎となっております。