茅渟(チヌ)の海、大阪湾

大阪湾は古くから「茅渟(チヌ)の海」「豊穣(ほうじょう)の海」と呼ばれ、チヌをはじめ、イワシ類、エビ、カニ類などの魚介類がよく獲れる海でした。

また大阪湾を主な漁場とする大阪の漁業は、京阪神という大きな消費地に近いという立地条件もあり、漁業が盛んな地域でした。

大阪湾は古くから「茅渟(チヌ)の海」「豊穣(ほうじょう)の海」と呼ばれ、チヌをはじめ、イワシ類、エビ、カニ類などの魚介類がよく獲れる海でした。

また大阪湾を主な漁場とする大阪の漁業は、京阪神という大きな消費地に近いという立地条件もあり、漁業が盛んな地域でした。

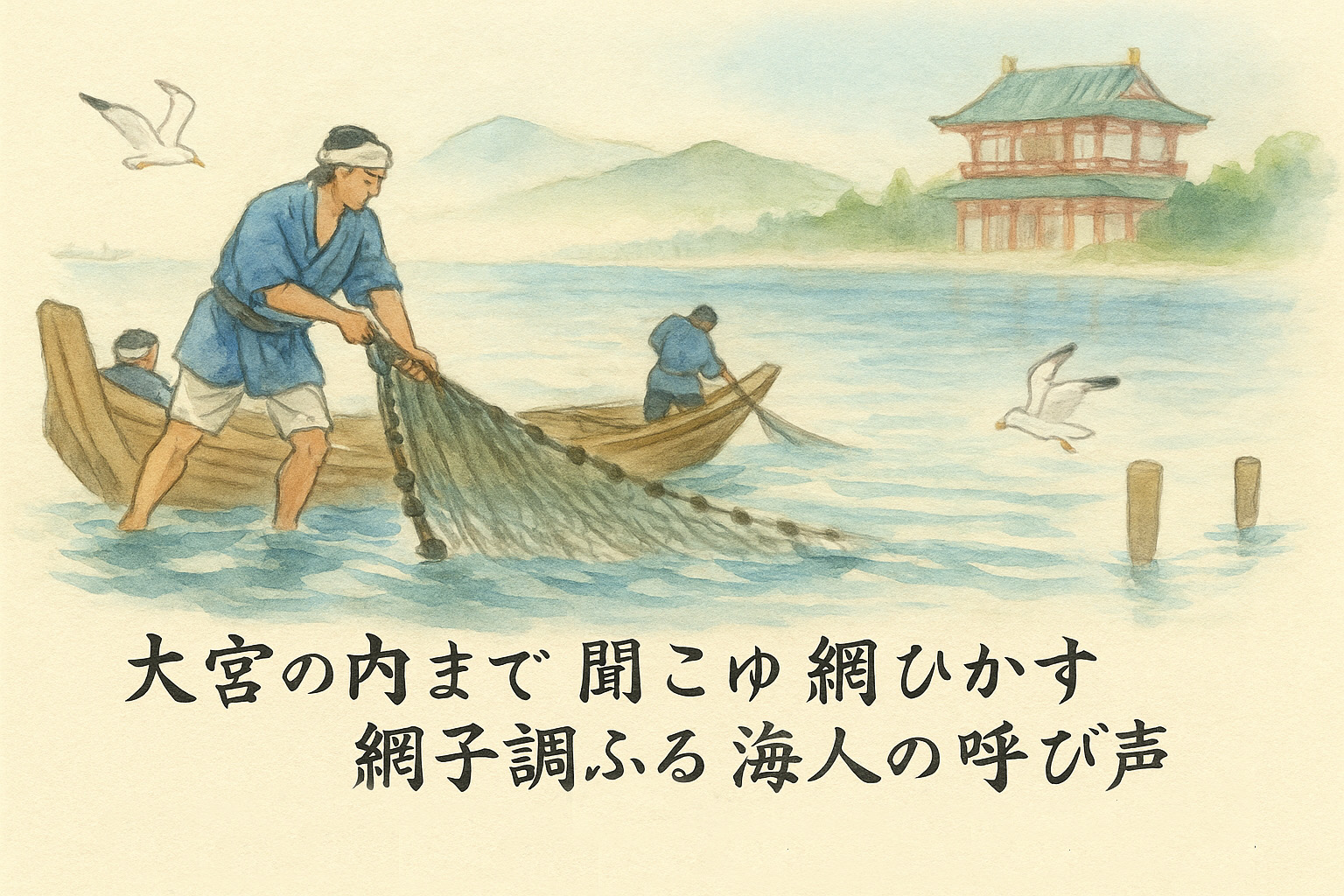

当時の漁の様子は和歌として詠まれておりました。

「大宮の内まで 聞こゆ 網ひかす 網子調ふる海人の呼び声」が万葉集にも掲載されています。

訳:難波宮(現在の大阪市法円坂)の中まで網子(使用人)に指示をして漁をする海人(漁師)の掛け声が聞こえてきます。

昭和57年頃にはマイワシの資源が多かったこともあり、大阪湾は面積あたりの漁獲量が最も多い海域でもありました。

しかし、戦後の高度経済成長期以降には工場地帯の造成や港湾整備により、沿岸地域での海面埋め立てが急速に進むにつれて、稚魚の育成の場である「干潟」や「藻場」の減少、地球温暖化による魚種の変化などにより、漁獲量は減少し、その後は低い水準で推移しています。

現在では、それらの諸問題へ対応し、豊かな大阪湾を取り戻し、未来へ繋いでいく為に、漁業者を中心に様々な対策に取り組んでいます。